寺子屋力石の主屋は江戸時代後期のものと推定されている。江戸時代後期にはこの建物で、彦根藩の手跡指南所の一つが営まれていた。明治の中頃に、寺子屋とともに表具屋を営み始めたことから、手狭となり昭和初期頃に奥に座敷と土間が増設されたと伝えられている。2011 年に火災により、奥の座敷を消失した。

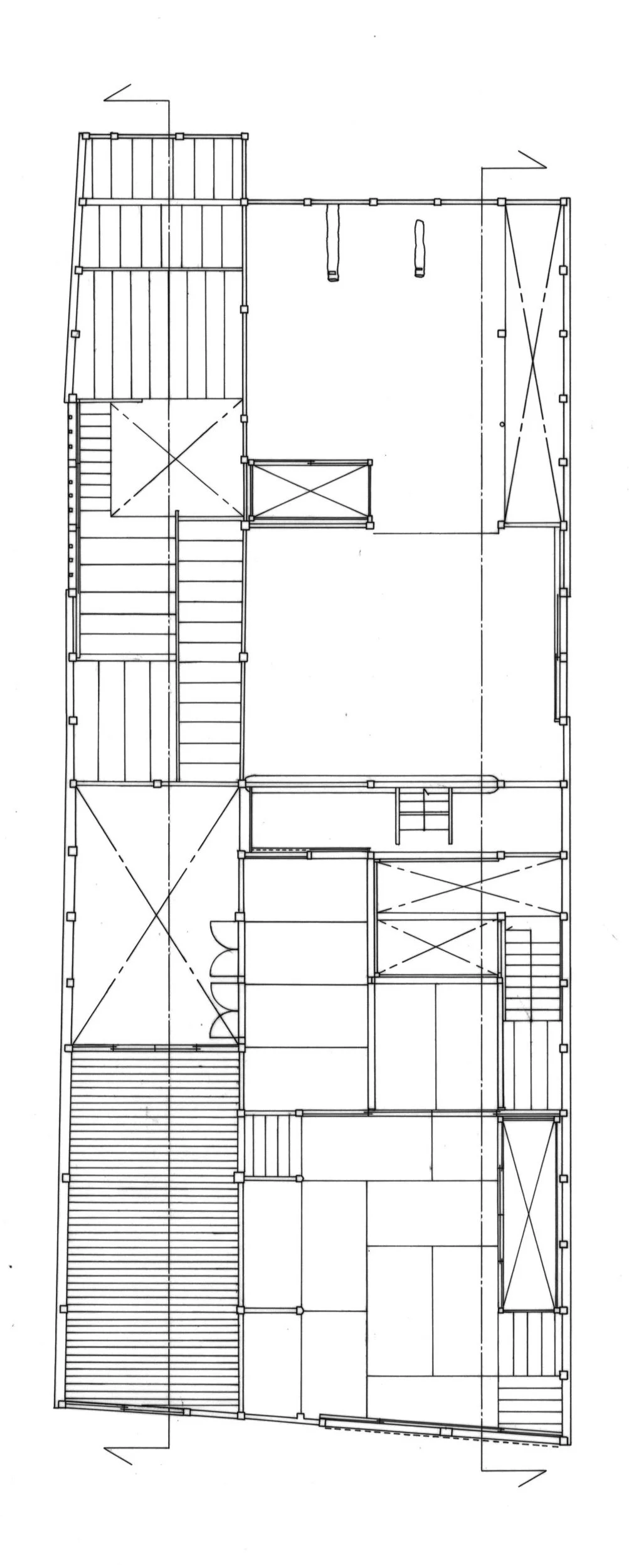

平面図・断面図は 2007 年の調査によるもので、 1 階は幅 1 間強の通り庭に沿ってミセ、ツギノマ、イタノマの3室が並んでいた。火災後に、1階、2階とも改修され、「LLP ひこね街の駅」が、多目的な空間「寺子屋力石」として活用している。敷地は表の通りに対して直行しておらず、台形を呈しているが、正面の壁を斜行させ、通り庭の上部の床桁を扇状に配することにより、歪を吸収している。

寺子屋力石

座敷平面図

1階平面図

2階平面図

土間断面図

寺子屋力石

座敷の特徴的なあおい壁色と傾斜した天井(改装前)